¿Cómo acabar con los tiroteos? Una opción es tener siempre reunidos a los fanáticos de las armas

Tras millones de años separadas, las dos únicas especies de cuervo están convergiendo en una sola

Un pasado de color rosa: por qué nuestros cerebros no pueden combatir a la nostalgia

Las primeras imágenes del cáncer de mama estaban escondidas en dos cuadros del renacimiento

¿Por qué gasta tanto EEUU en la peor sanidad del mundo? Porque todo el mundo infla el precio para llevarse su parte

El día que Stephen Hawking se apostó una suscripción a Penthouse a que acertaba sobre un agujero negro

Sí, el cambio climático está causando más eventos meteorológicos extremos. Sí, va a ir a peor

Estos son los efectos de alimentarse dos semanas a base de perritos calientes, hamburguesas y patatas fritas

El médico que usaba su propio semen para inseminar pacientes y fue cazado por un test de "Ancestry.com"

Durante siglos, los aborígenes han creído que las rapaces causaban incendios. Llevaban razón

No lo llames "subir el precio del tabaco", llámalo "sacar a 15 millones de personas de la pobreza"

Lo que alarga la esperanza de vida es la educación, no el dinero

El fascismo no se cura leyendo: el "amor a los libros" sin sentido crítico es puro fetichismo

Te presentamos a Candida auris, la nueva epidemia mundial que nos asoma a las enfermedades del futuro

Se crece en las unidades de cuidados intensivos y en las salas de reanimación y es que su medio 'natural' es el hospital donde se alimenta de pacientes polimedicados o recién operados y donde puede sobrevivir semanas inmune a los desinfectantes más usados en los centros sanitarios. Hablamos de la Candida auris, un hongo que no conocíamos hasta 2009, pero ya ha sido protagonista de numerosas alarmas sanitarias emitidas por agencias nacionales e internacionales.

El enemigo a las puertas. El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) lo ha dejado claro, la Candida auris es un enorme “motivo de preocupación” y va a ser muy “difícil de controlar” en el futuro. Según el ultimo informe del ECDC, en Europa se han encontrado 620 casos, de los que 388 han ocurrido en España. En el Hospital de La Fe de valencia, hemos sufrido uno de los mayores brotes en España

¿De dónde sale este bicho? Hasta principios de siglo, la Candida auris no había causa enfermedades en humanos (o si lo había hecho, lo desconocíamos). Fue en 2009, cuando se aisló en un análisis de una paciente japonesa que padecía de otitis. El nombre viene de ahí, de la palabra latina para oreja y oído, auris. Esto nos permitió identificar alumnos casos previos como un brote en Corea del Sur en 2008, pero sobre todo nos ayudó a detectar muchísimos brotes y ver cómo se expandía por todo el mundo.

No es una exageración: Corea del Sur en 2011; India y Pakistán en 2013; Sudáfrica, Kenia y Kuwait en 2014; Venezuela y Reino Unido en 2015; Colombia, España, Israel y Estados Unidos en 2016. Y todos aquellos que no habremos descubierto: la C. auris nos ha pillado a contra pie y (aunque hace unos días la FDA autorizó el primer test para detectarla) hasta ahora teníamos muchísimas dificultades para identificarla con la tecnología disponible en la gran mayoría de laboratorios hospitalarios. Era una enfermedad seria y fantasma.

Aunque vamos empezando a entenderla. Un estudio reciente, presentado en el ‘European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases’, ha puesto en el foco de atención a los termómetros. Al menos, en el brote de 66 personas que ocurrió en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital universitario de Oxford y que duró desde febrero de 2015 y agosto de 2017.

Tras un minucioso análisis, descubrieron que ciertos termómetros estaban relacionados con el 86 por ciento de los pacientes infectados con C. auris. Afortunadamente, ninguna de esas infecciones fue letal. Algo muy excepcional porque, al ser una enfermedad oportunista, la mortalidad es muy elevada y roza el 70 % en algunos de los brotes hospitalarios estudiados.

La primera de muchas: Es un estudio muy preliminar, aún. A día de hoy, ni siquiera se conoce el mecanismo exacto de transmisión. De lo que sí estamos seguros es de el riesgo que supone: en menos de una década este hongo mutirresistente y virulento ha traspasado fronteras y causado miles de infecciones. Las alarmas de las autoridades están más que justificadas; sobre todo, porque es la antesala de las enfermedades que vendrán.

Cuanto más sabemos sobre el alcohol, más peligroso parece

La idea de que "beber alcohol moderadamente es bueno para la salud" es un mito. Un ejemplo de mala ciencia, conflictos de interés y desinformación pública. Hace 30 años que lo sospechábamos. Pero conforme los científicos van descubriendo más cosas sobre los efectos del alcohol en la salud, la situación se vuelve cada vez más insostenible. En 1988, la OMS incluyó el alcohol en la lista de sustancias que causaban cáncer (más allá de toda duda razonable).

Sin embargo, enquistado en nuestra cultura, lo que la opinión pública sabe del alcohol es que una copa de vino al día es buena para el corazón. Tenemos malas noticias: no, no lo es.

Todo lo malo y nada de lo bueno. Un metaanálisis que reúne más de 600.000 participantes es la última confirmación de que, cuando hablamos de alcohol, no hay cantidad segura. No sólo es que incluso el consumo moderado de alcohol está relacionado con una muerte más temprana, sino que beber pequeñas cantidades no parece vinculado a efectos cardioprotectores como se suele sostener. No es una información radicalmente nueva: pero cada vez que mejoramos la forma de medir los efectos del alcohol, los resultados son peores.

La evidencia que empieza acumularse es realmente abrumadora.

¿Cómo es posible que hayamos pasado todo este tiempo engañados? Por una sucesión de catastróficas desdichas. En primer lugar, por Francia. Durante los años 90, diversos estudios observacionales descubrieron que los franceses, pese a tener una dieta desbordada de grasas saturadas, tenían tasas más bajas de enfermedades cardiovasculares o diabetes. Sobre todo, los que consumían alcohol moderadamente.

El nacimiento de un mito. Los estudios tenían bastantes problemas metodológicos, pero el mito del “consumo moderado” tuvo mucho éxito. Las empresas del ramo, se apuntaron rápidamente. Hace unos meses, el New York Times publicaba que cinco compañías alcoholeras habían financiado estudios del NIH norteamericano para demostrar que beber estaba bien. Es un ejemplo) de muchos. Como decía Antonio Martínez Ron, la industria se ha comprado una reputación científica a golpe de talonario. Una reputación que, evidentemente, no está justificada.

"Una de cada 20 muertes por cáncer es atribuible a la bebida". Lo decía la mayor sociedad oncológica del mundo hace unos meses. Y es que aunque ya sabíamos que el consumo de alcohol (en cualquier cantidad) estaba estrechamente relacionado con numerosos cánceres, lo que señala este metaanálisis es aún más crítico. Beber una copa de vino al día está relacionado con todas las causas de muertes medidas. Y es que, aunque lógicamente los efectos del alcohol son probabislísticos, ocurren ya con dosis muy bajas. Este estudio a punto de publicarse dice exactamente lo mismo (con datos distintos)

¿Significa eso que debemos dejar de tomar alcohol? Hay motivos médicos para reducir (o eliminar) el consumo de alcohol. Pero, evidentemente, esto es una decisión personal en la intervienen muchos más factores. Cuando el parlamento británico llamó a Sally Davies, Chief Medical Officer del Gobierno, para hablar sobre este tema, Davies declaró que cada vez que toma una copa de vino toma una decisión. Lo importante es que es decisión la tomemos sin engaños: ninguna cantidad es buena para la salud, el alcohol siempre es peligroso.

Italia ha elegido a una ministra de Sanidad antivacunas en plena epidemia del sarampión

Tras 88 días de crisis política, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte han llegado a un nuevo acuerdo para formar gobierno. El ejecutivo italiano no tendrá finalmente un euroescéptico en el Ministerio de Economía, pero sí que tendrá la que posiblemente sea la primera Ministra de Sanidad antivacunas de de Europa.

Sí, una ministra que ha construido su carrera criticando la vacunación obligatoria en un país donde el sarampión ha pasado en tres años de ser una enfermedad controlada a una epidemia en expansión. no es de extrañar, los movimientos contra las vacunas han recibido a Giulia Grillo como agua Di Maio.

¿Quién es Giulia Grillo? Siciliana, nacida en 1975 y especialista en medicina legal, Grillo entró en el Movimiento 5 Estrellas en 2008. Fue elegida diputada en 2013 y cuatro años le han bastando para convertirse en una de las personas de más confianza de Di Maio, el líder del partido político que puso patas arriba la política italiana hace en los últimos años.

¿Por qué es polémica? El gran tema que ha usado Giulia Grillo para construir su carrera política ha sido el "Decreto Lorenzin". En plena crisis del sarampión, el Gobierno italiano aprobó un decreto (convertido posteriormente en ley) para hacer obligatoria la vacunación infantil en el país. Durante el periodo de aprobación del decreto y la posterior transformación en ley, Giulia Grillo fue quizás la voz más agresiva contra la iniciativa.

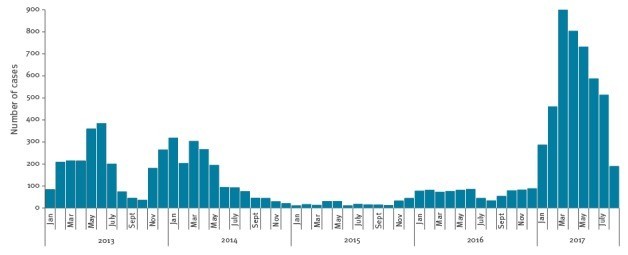

Evolución del sarampión en Italia

Evolución del sarampión en Italia ¿Una ministra de sanidad antivacunas? En sentido estricto, Grillo nunca se ha declarado “antivacunas” y, de hecho, ha reconocido en alguna ocasión la importancia en la salud pública. Su oposición al "Decreto Lorenzin" se basó en criticar la inacción de los anteriores gobiernos ante el progresivo descenso de las inmunización frente al sarampión. Algo que es cierto y que nosotros mismos hemos analizado con detalle.

PERO. Pero lo cierto es que, bajo su dirección, el M5S han participado activamente en protestas antivacunas que contribuían a la desinformación y suscitaban preocupaciones en los padres. Más aún, en 2015, el M5S propuso una ley contra la vacunación por "la relación entre las vacunas y enfermedades específicas como la leucemia, el envenenamiento, las inflamaciones, la inmunodepresión, las mutaciones genéticas hereditarias, el cáncer, el autismo y las alergias".

Un (posible) paso atrás. Esto es especialmente preocupante porque, en los últimos meses, el decreto Lorenzin ha empezado a dar los primeros resultados positivos, y los temores de muchos expertos es que se desmantele el sistema para volver a un sistema que convirtió Italia en uno de los países Europeos donde el sarampión ha vuelto con más fuerza.

Un Gobierno lleno de joyas. El vodevil italiano de los últimos días ha concentrado la atención de la opinión publica en el veto de Sergio Mattarella a Paolo Savona y ha desviado la atención del resto de ministros del que será el primer gobierno populista de de extrema-derecha de Italia en 74 años. Las "sorpresas políticas" parece que no han hecho sino empezar.

Imagen | Giulia Grillo M5S

El fracaso de la prevención: muchas campañas contra el alcohol y el tabaco animan a consumir

Vivimos un tiempo en que todo es comunicación, relato y estrategia. Y, por eso, la comunicación se ha convertido en un arma de intervención social. Mensajes contra el tabaco, campañas contra el alcohol o spots contra la violencia son el pan nuestro de cada día.

Sin embargo, muy a menudo el remedio es peor que la enfermedad. No es sólo que los mensajes y la campañas no tengan éxito en lograr el efecto deseado, es que puede llegar a ser contraproducentes y causar aumentos precisamente en la actitud o comportamiento que querían reducir. Se le conoce como ‘Efecto Boomerang’.

Alguien bien sabido y poco utilizado Los investigadores han encontrado ejemplos de efectos boomerang en campañas contra el tabaco, el alcohol y el abuso de drogas (Crano & Burgoon, 2002). Por ejemplo, en 2003, Grandpre, Alvaro, Burgoon, Miller y Hall descubrieron que los jóvenes expuestos a mensajes anti-tabaco tenían más probabilidad de acabar fumando. En este caso, además, los mensajes que explícitamente invitaban a no fumar eran los más contraproducentes.

Da igual la edad. Con estudiantes universitarios ocurre algo similar, Wechsler y su equipo (2003) descubrieron que los intentos formales y las campañas para reducir el consumo de alcohol en los campus universitarios tendían a provocar un incremento de ese consumo. Además, hay muchos estudios de promoción de salud que encuentran el mismo fenómeno en todas las etapas de la vida y en todos los contextos.

¿Por qué ocurre esto? Para entenderlo, tenemos que diferenciar entre las prácticas culturales y los mecanismos microsociales que impulsan a las personas a realizarlas. Hay cierta presión social por 'unificar' las prácticas; es decir, porque se parezcan entre sí. No ocurre lo mismo con los mecanismos. Por ejemplo, hay mucha gente que fuma, pero no todos lo hacen por el mismo motivo. Eso hace que los mensajes mal diseñados ayuden a estabilizar las prácticas sociales en general mientras solo afectan a un pequeño subconjunto de personas.

El caso de la radicalización: Esto se ve muy claro en conductas especialmente peligrosas como la radicalización política. Numerosos estudios señalan que se trata de "nihilistas violentos que adoptan el Islam" más que "musulmanes que se hacen violentos". La "forma cultural" de la violencia política en la actualidad está muy vinculada al terrorismo islámico y muchos de los mensajes públicos tienen a reforzar esa identificación: esto hace que muchos acaben ahí aunque las razones reales sean distintas entre sí.

Aviso a navegantes. Aquí está el quid de la cuestión: No basta con buenas intenciones. Toda intervención social necesita de un conocimiento directo del problema y de un diseño cuidadoso para que sus efectos sean óptimos. En los últimos años, la investigación sobre cómo hacerlo no ha dejado de crecer. Sin embargo, no es algo que se suela tener en cuenta en la inmensa mayoría de campañas de comunicación. Un gran ejemplo de cómo tener un arma muy poderosa y dedicarse a disparar a ciegas.

Mano dura contra las pseudociencias: una escéptica llega al frente del Ministerio de Sanidad

“España no es Italia”. Ese ha sido el mantra que han repetido líderes políticos y empresariales para distanciarse del nuevo gobierno italiano y de la inestabilidad de estos días. Pero si hay un cargo que lo deja negra sobre blanco es el Ministerio de Sanidad.

Italia tendrá una ministra antivacunas en medio de una importante epidemia de sarampión mientras que en España se acaba de nombrar a Carmen Montón, una política contra la pseudociencia. Si mantiene el discurso que ha mantenido estos años, supondrá un cambio muy notable frente al que venía manteniendo el Ministerio.

Compromiso con la evidencia científica "Permitir que la homeopatía se venda en las farmacias como medicamento genera confusión y riesgo social, para la salud y para la economía de las personas”. Durante los últimos años y como consellera de Sanidad de Salud de la Generalitat Valenciana, Montón ha insistido en que no había sitio en la sanidad pública para sustitutos, complementos o prácticas médicas no reconocidas: “ni yoga, ni acupuntura, ni medicina tradicional china”.

Ni, por su puesto, la homeopatía. Montón ha tenido un papel protagonista en los últimos años frente a la regularización de la homeopatía que estaba poniendo en marcha el equipo de Dolors Montserrat. La misma Montón explicaba su posición en Métode, la revista de ciencia de la Universidad de Valéncia, "un estado moderno, laico y en el que debe imperar la racionalidad debe ser incompatible con prácticas que se nutren de la desesperanza de los seres humanos o de sus supersticiones. Cuando es la salud lo que está en juego, no hay lugar para la tibieza”. Y es que, escribía en el Huffington Post, la “falta de información o, directamente, de desinformación interesada pone en riesgo el derecho a la salud de las personas”.

Más allá de la pseudociencia. No obstante, su gestión en la sanidad valenciana no ha estado exenta de problemas. Los problemas de personal, las reivindicaciones sindicales o los conflictos con la Agencia Española de Protección de Datos han marcado el día a día de la Agencia Valencia de Salud durante los últimos meses. Problemas quizá endémicos de la sanidad española, porque el nombramiento de Montón ha sido recibido con agrado por los principales actores sanitarios del país que ya se han manifestado.

Vuelta a la política nacional. Por lo demás, Montón es una vieja conocida en la política nacional. Durante su etapa como diputada en el Congreso fue ponente de otras leyes con un fuerte componente sanitario como la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida (2006) y la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (2010). Y, un paso más allá, también tuvo un papel destacado en la ley de matrimonio homosexual, la normativa que permitía el cambio de sexo en el registro civil o la legislación contra la mutilación genital femenina.

Imagen: GSR/AP Photo

Ok, que Pedro Duque sea astronauta mola. ¿Pero de verdad es una buena noticia que sea ministro?

El astronauta Pedro Duque será el próximo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades de España y el recibimiento ha sido tremendo. No es para menos: Duque fue el primer (y único) astronauta del país y no ha ningún ingeniero que suscite mayor simpatía, respeto y reconocimiento. Para el gran público, él es la personificación de la ciencia española. La jugada de Pedro Sánchez parece redonda.

Pero más allá del hype y de la emoción, ¿de verdad Pedro Duque es una buena opción? ¿Qué queda si separamos al gestor del personaje? ¿Qué proyecto, qué visión de la ciencia, la investigación y la universidad tiene en la cabeza? ¿Hay un buen político detrás de ese traje de astronauta?

Un ministro debajo del traje de astronauta

Las respuestas a todo esto son una incógnita, pero desde luego no son absurdas. Un excelente currículum investigador no es sinónimo de una buena gestión política. Y no hay que remontarse a Woodrow Wilson. Como señalaba Iñigo Saez Ugarte, el último investigador de alto nivel que fue nombrado ministro (Bernat Soria durante el gobierno de Zapatero) no fue muy exitoso.

Hay "técnicos" realmente excepcionales en sus áreas que han salido escaldados de su experiencia en política. Es cierto que a diferencia de otras ocupaciones (y de ministerios como el de Cultura) no hemos visto a muchos científicos saltar a la arena política. Pero no cabe duda que una cosa es escribir papers, coordinar proyectos o diseñar experimentos y otra saber manejarse por las procelosas aguas de la política.

Pero hay razones para ser optimistas. Y es que, pese a no tener experiencia política directa, Duque no es un científico normal. La Agencia Espacial Europea es un entorno de investigación que conlleva muchas negociaciones en múltiples niveles y su mujer, Concepción Femenía, es la actual embajadora de España en Malta. Por lo que está más que familiarizado con la diplomacia y la negociación.

Experiencia profesional en el sector tampoco le falta: durante estos años, el ingeniero aeronáutico y astronauta de la Agencia Espacial Europea, ha sido director de operaciones del E-USOC (un centro aeronáutico de investigación y desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid) y CEO de Deimos Imaging (donde puso en órbita el primer satélite español de observación terrestre) antes de volver a la agencia europea donde ha dirigido la Oficina de Operaciones de Vuelo y el departamento de proyectos futuros de la ESA para vuelos tripulados.

Lo que piensa Duque de ciencia, innovación y universidades

Más allá de su experiencia en la gestión universitaria, corporativa y pública, en los últimos años Pedro Duque ha asumido un papel público muy importante. Sobre todo, en la lucha contra las pseudociencias. En Redacción Médica, llegó a declarar que "defender la homeopatía es más sangrante que negar que pisamos la Luna". Quizás esta sea la mejor forma de acercarnos a lo que piensa el futuro Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se ha mostrado muy crítico con la educación y la Universidad actuales, sobre las que decía que "creo que todos los padres, educadores y divulgadores podemos constatar que funciona cada vez peor - el talento se nos escapa por entre los dedos, sin poder moldearlo adecuadamente cuando es el momento". Más recientemente, ha manifestado su apoyo a la educación pública en repetidas ocasiones: "Soy defensor de la educación pública, pero no porque sea la mía (…) sino porque tengo comprobado que la gente buena, y genial, está distribuida por igual".

No es raro que, como astronauta primero y alto cargo de ESA después, siempre ha apostado por la investigación básica: "Tanto para asegurar la autonomía tecnológica, como la competitividad, como la capacidad exportadora, como los puestos de trabajo bien remunerados, han de existir siempre proyectos de tecnología en los que se vaya más allá". En 2005, decía que "los Gobiernos deben fomentar las condiciones para hacer rentables inversiones privadas en estos proyectos, y proporcionar fondos públicos donde sea apropiado. Nos jugamos mucho, y cuanto más tardemos en ponernos al nivel necesario más costará recuperar".

El problema era cómo hacerlo. Pero hace unos días en una entrevista a Las Provincias, se mostraba claro "No puede ser que estemos invirtiendo el uno por ciento en investigación y desarrollo cuando debería destinarse el tres. Es que yo la multiplicación la veo fácil: cojo el presupuesto y el año que viene el triple. Ya se verá de dónde quitas". No sabía que era él mismo el encargado de ver de dónde sacar ese presupuesto.

Nos estamos volviendo más tontos que antes (pero eso no tiene por qué ser una mala noticia)

¿Nos estamos volviendo más tontos? Eso parece: cada vez hay más evidencia que señala que hay una tendencia a la baja en muchos países desarrollados. En el último estudio sobre el tema, un grupo de investigadores noruegos han analizado más de 730.000 pruebas de inteligencia. Sus conclusiones son que, a partir de 1975, la cosa empezó a ir cuesta abajo. Y sin frenos.

Pero el tema es complejo. La historia de la inteligencia del siglo XX ha sido la historia de una batalla soterrada entre el efecto Flynn (el crecimiento sostenido en las últimas décadas) y una tendencia genética contra el rendimiento académico y la inteligencia (cuyos efectos empiezan a volverse a ver). Una historia que empieza a ganar la genética, pero la pregunta realmente relevante es si eso es una mala noticia.

¿Inteligencia? Empecemos por lo fundamental: Los psicólogos llamamos 'inteligencia general' a “una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la capacidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia”.

Ah, pero ¿es que existe de verdad? Atados como estamos a la evidencia científica disponible, sólo podemos decir que sí. Rotundamente sí, de hecho. No sólo es uno de los constructos psicológicos más estudiados, sino uno de los respaldados por más evidencia científica. Se tratan de un conjunto de habilidades cognitivas que se presentan juntas y que podemos medir con una fiabilidad, una validez y una estabilidad temporal realmente sorprendente. Y que hasta ahora predecían muy bien el éxito social, profesional y económico (incluso una vida más larga).

Cada vez somos más inteligentes: La buena noticia es que durante el último siglo nos hemos ido haciendo más inteligentes. Es lo que se conoce como efecto Flynn: un incremento importante y a largo plazo de la inteligencia (fluída y cristalizada) que ha podido observar durante décadas en las puntuaciones de los tests de muchas partes del mundo. Es decir, durante décadas cada generación era más inteligente que la anterior y eso obligaba a actualizar (y recalibrar) continuamente los test durante el siglo XX. La explicación parecía estar en la mejora de las condiciones de vida, la mejor educación y el desarrollo social.

Pero, al mismo tiempo, cada vez lo somos menos La mala noticia es que también nos estamos haciendo menos inteligentes. Los especialistas han encontrado una tendencia preocupante en varios países del primer mundo como EEUU, Irlanda o Reino Unido. En todo ellos (y probablemente en muchos más) tener un mayor rendimiento académico está directamente relacionado con tener hijos más tarde y, por eso mismo, con tener menos. La genética conductual tiene argumentos bastante sólidos para afirmar que los mismos factores que relacionan inteligencia, fertilidad y supervivencia acaban dando una selección genética contra el rendimiento académico.

¿Qué significa esto? La respuesta rápida es que no lo sabemos. Hasta ahora, parecía que ambas tendencias se contrarrestaban. El problema es que Flynn no afecta por igual a todas los componentes de la inteligencia y que, llegado un punto de desarrollo social y económico, no parece razonable que la inteligencia siga creciendo. O, al menos, no al mismo ritmo que lo hacía antes.

¿Vamos hacia el "reino de los idiotas"? Una caída de la inteligencia es, sin duda, un dato preocupante. Durante décadas hemos visto cómo las personas que puntuaban mejor en los tests de inteligencia progresaban más y mejor a lo largo de su vida. Era un hecho empírico. Sin embargo, no está claro que esto debiera a la inteligencia per se, muchos teóricos están convencidos que el éxito de la inteligencia se debía, sobre todo, a su encaje en un contexto socio-económico muy determinado: el de la modernización.

El pueblo elegido Para entenderlo, recurramos a un ejemplo algo excéntrico, los askenazíes. Los judíos de centroeuropa están 10 puntos por encima de la media de los europeos. Como explicaba Richard Lynn en ‘The chosen people. A study of Jewish intelligence and achievement‘, esto se explica por la historia de este grupo étnico: una discriminación institucionalizada que les impedía realizar trabajos manuales y los empujaba a tareas netamente intelectuales. Esa presión socio-cultural (sumado a prácticas fuertemente eugenésicas y endogámicas) produjo una selección a favor de la inteligencia.

La modernización del mundo. Si hacemos casos a los expertos, lo que parece que ha ocurrido es que, en el mundo industrial, la inteligencia general era EL gran recurso cognitivo. Eso provocó un prestigio social de la inteligencia que (junto con el progreso económico de los últimos 150 años) hizo que se promoviera a gente con una mayor 'inteligencia general'. Al ser un rasgo heredable, el efecto Flynn era sota, caballo y rey.

No tiene por qué ser así Eso es algo que no pasaba anteriormente en el mundo preindustrial donde el trabajo intelectual era muy reducido. Y, a priori, tampoco tiene por qué pasar en el futuro. En un mundo posindustrial con amplios estados de bienestar y sistemas que garanticen la justicia social, la 'inteligencia general' no tienen por qué ser el gran recurso cognitivo y sin presión selectiva, lo lógico es que la "diversidad cognitiva" del mundo aumente. ¿Somos menos inteligentes? Puede ser, pero es que eso es lo que el mundo nos está pidiendo.